- オカトラノオが群生する天ヶ津峰 -

今日は、午後からは天気が崩れる予報。

その前に、久しぶりに天ヶ津峰を歩くことにする。

8時丁度、大谷川沿いの駐車場に着くと既に4台ほど停車しており、数人が出発して行った。

平日というのに人気のある山だ。

私達もすぐに御嶽神社にお参りして出発。

撫養石の自然石の階段道を登って行く。

まだネジキの花が咲いている。

暑い時期の低山歩きでは汗が吹き出てメガネに垂れるが、先日買った汗止めヘアバンドの効き目は絶大。

眼屋の周りなどに汗が出るが、頭の汗は後ろに流れてメガネや眼には掛からない。

クチナシの花が咲き始めている。

しばらく登ると奥の院に着く。

奥の院はいつ来ても独特の雰囲気がある。

ここでもネジキの花が元気。

不明の赤い実

赤く色付いているのはヤマウルシだろうか。

沢山、ツボミがぶら下がっている。

オオバヤシャブシに青い実が出来て、茶色の古い実と揃い踏み。

この白い泡のような花はなんだろうか。

今日の山中に咲いていた。

ネズミモチの花かな。

先に行った人達は直登路を登ったようだ。

賑やかな声が聞こえている。

テイカカズラが、びっしりと咲いている。

トラバース道は一旦下ってチョット登ったりして山を巻いている。

コナスビがコンナところにも。

少し標高が上がるとネジキの花が綺麗だ。

見晴らしの良い広場にはよらずに進む。

ヤマツツジが花の盛りだ。

昨日調べた本では、このように山地で5~6月初めに咲くツツジをサツキと言うらしいが。

鉄塔広場で、一休憩。

シオカラトンボが飛んできた。

まだ、未熟でまだ白粉もみられないオス。

独特の水色の複眼になっていない。

「とんぼのめがねは水いろめがね 青いおそらをとんだから」

福島市広野町で医院を開いていた『額賀誠志』氏が、子供たちの将来に愛情の火を灯したいと昭和23年作詞した。

眼の前に吉野川が流れ、その向こうに眉山が横たわって見える。

大きなクマンバチがブンブンと飛び回っているが危険はない、と思っていたらオオスズメバチがやってきた。

ものすごくデカイ。

いつも見るキイロススメバチの倍以上だ。

何しろキイロスズメバチを簡単に殺して食べてしまうのだから怖い。

スポーツドリンクの甘い匂いに誘われて寄ってきたのだろう。

早々に立ち去ることにする。

トラバースを行くとイチヤクソウの蕾が沢山ある。

中にはキレイに咲いている花もあった。

お猿の墓分岐を真っ直ぐ進むとアリドオシが咲いている。

アリをトゲで刺すからアリドオシだとか。

2つの花が並んで咲く。

秋にはヤブコウジに似た赤い実がなる。

アリドオシが一両、ヤブコウジが十両と呼ばれる。

途中、ピークから大麻山が見える。

その手前の尾根にプラットホームのような建物が見える。

なんだろうか。

一旦下って登ると石の椅子のある展望所に出る。

チョット一休みして眺望を楽しむ。

此処からも徳島平野の向こうに眉山、そしてその奥に中津峰山や大川原高原が見える。

海に突き出しているのは蒲生田岬だろうか。

コナラの多い尾根を引き返すと、ネムノキに似た木が多い。

標識は最近作り変えられたようで新しい。

佛猿の墓に立ち寄る。

大麻山に住んでいた大猿を祀ってあると言われている。

大麻山の祭神は猿田彦。

天ヶ津峰の祭神はアメノウズメ〈天鈿女命〉。

二人は夫婦だったと言われる。

銅板に700年と刻まれているのは、大猿が祀られたのが、700年前。

文保2年(1318年)と言えば、後醍醐天皇が即位した年。

後醍醐天皇はその後倒幕を目指し「正中の変」を起こす。

足利尊氏が活躍するのはその少し後。

大麻山の猿田彦神は天ヶ津峰のアメノウズメの元に通っていたが、何かのトラブルで撃ち殺された??

その頃は通い婚だったからなあ。

電力鉄塔の下に、大麻山への標識。

道が出来ているが、大麻山まで縦走できるのだろうか。

天ヶ津峰山頂に着くが、誰も居ない。

何時も大勢が寛いでいるのだが?

時計を見ると、10時28分。

まだ時間が早いのかな?

徳島空港を正面に見て昼食。

しばらく見ていたが、1機離陸していっただけだった。

ヨウシュヤマゴボウが沢山生えてきている。

誰が持ち込んだのだろうか。

鳥さんかな。

この植物は増えると厄介だ。

毒があるのでヤギも食べないようだ。

昼食後、車道を下っていくと突然山の中からヤギ君たちが駆け下りてきた。

餌をもらえると思っているのか、家内を追っかける。

大きな角があるのでちょっと怖いよね。

でも此の子らはとても大人しい。

角が有るのと無いのが居るが、皆んな乳房が大きい。

皆んなメスだろうか。

そう言えば何年も5頭から増えないので、雄は居ないのかもしれない。

何時も掃除をしている男性からお声がけ戴く。

今日もヤギの餌の野菜などを持ってきたらしい。

ヤギ君たちが大喜びで集まっていく。

イワガラミが花の盛り。

スイカズラも満開。

?の実。

ウツギの花ももう終わりかな。

?はシロダモの実だとT川さんに教えていただきました。

秋になると真っ赤に熟れるそうです。

ナルトサワギクがまた繁殖している。

ヒメジョオンの花も咲いていて可愛い。

花が直立しているのは何の木?

猟師の墓に向かう。

猟師の墓にお参りしてすぐに引き返す。

道端にヘビイチゴの赤い実が目立つ。

毒はないようだが、子供のときに食べたら駄目と言われたのが記憶にあり食べる気がしない。

オカトラノオが群生している。

香川ではよく見たが、徳島では滅多に見ない。

こんなに群生しているのは初めて見た。

香川に近いからかな。

ニガイチゴの実も熟れている。

少し戴く。

ニガイチゴの名から苦いかと思ったらそうでもない。

とても甘くて美味しい。

ただ、食べ終わった後に種の食感が少し残る。

食べた後にジューシーさと甘さが残るナガバノモミジイチゴより、チョット味が雑な感じが残る。

それでも暑い林道歩きで喉が渇いたときにはご馳走だ。

オオイヌノフグリかタチイヌノフグリか?

今頃まで咲いているとは。

メガソーラーの向こうに、鳴門カントリーが見える。

高専時代、友達の母親がキャディーに雇われたと言うので、オープン前に行ったことが有る。

その後何回もプレーをしたが最近行っていない。

素晴らしい眺望と濃霧が出るのが有名で、濃霧が出ると前の組が打ち終わると笛で合図していた。

この木は何だろうか。

サワグルミの葉に似ている気がするが、サワグルミの花は下に垂れる。

オニグルミとも違う。

足元の道路には沢山ヒゲのような花序が落ちている。

マルマルさんから、ノグルミだと教えていただきました。

ノグルミは初めて知りました。

此の黄色い花は雄花穂で、花粉を出し終わると次々に落ちるらしい。

また雌生先熟で、最初雌花序で受粉し、その後雄花序となり花粉を出すとか。

梨園では可愛い実が出来ていた。

真っ白なユキノシタが群生している。

石切り場の砂岩と泥岩の互層を眺めながら、飽きるほど歩くと駐車場に着いた。

車が朝とは入れ替わっていた。

帰りにキョーエイに寄り酒のツマミを買って帰宅。

何時ものようにシャワーの後、ちょっとしたツマミでビールを一気飲み。

また二時間ほど爆睡してしまった。

3日連続で山歩きをしたが、明日は雨でお休みかな。

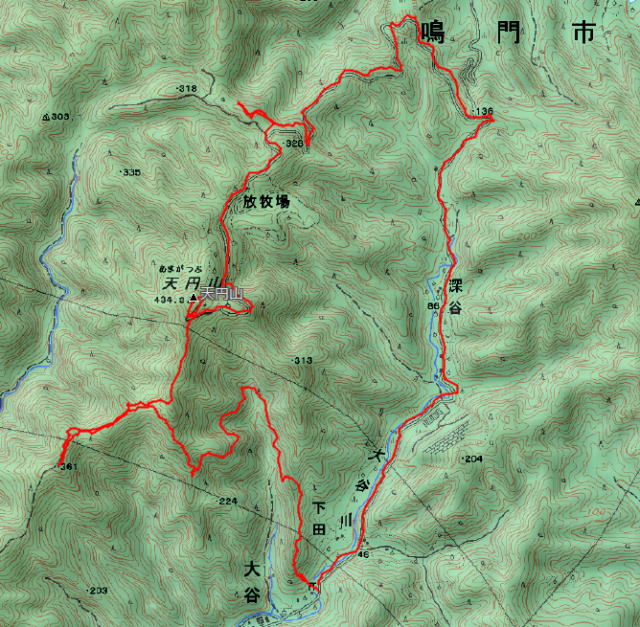

総歩行距離 10.9km

累計標高差 ±898m

行動時間 4時間47分

|