- 一宮城址からの眺望 ―

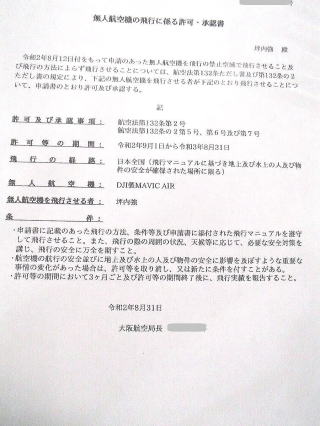

大阪航空局長から「無人航空機の飛行に関する許可・承認書」が届いた。

9月1日から1年間、日本全国の地上及び水上において、夜間飛行も含めて飛行許可承認をもらったことになる。

可視外飛行(モニターを見ての飛行)や住宅密集地の飛行などもOKとなる。

但し、飛行場近辺とか国会議事堂等飛行できない場所はある。

また、自治体の条例などで禁止された場所もあり、民法などで禁じられたこともある。

検定も合格し2年間のドローン保険にも入った。

念の為に徳島市や佐那河内、神山、勝浦町、みよし市、美馬市などの自治体へ飛行禁止区域などの問い合わせも行った。

那賀町へは申請書も出した。

自治体の条例などで禁止されている場所はないとの事だった。

これで山歩きの際にドローン空撮が殆どの場所で行うことが可能となった。

但し、登山者にとってドローンは邪魔者なのでプイバシーなどにも留意して楽しみたいと思う。

台風が近づいているというが、風も弱く快晴だ。

今日は少し高い山に登ろうか。

東龍王山の峰の端っこに一宮城址がある。

標高144mなので、20分もあれば登ることが出来るだろう。

足首のリハビリにはちょうどよいかもしれない。

蜂須賀侯が入国した時に「国が丸く治まるように」という願いをこめて奉納したことに始まると伝えられる太鼓橋

阿波の青石を使った大灯籠も立派だ。

一の宮神社にお参りする。

一宮神社は、大宜都比売命を祀っている上一宮大粟神社が参拝に不便であるため、

平安時代後期に国府の近くに分祠が作られ、こちらが一宮となったと伝えられる。

代々一宮城主一宮氏が神官を務めていた。

長宗我部と秀吉軍との戦いで灰となったが、蜂須賀光隆によって再建された。

明治初年の神仏分離以前は当社が88ヶ所の札所で、大日寺が別当寺であった。

阿波国守護である小笠原氏が、一宮宗成を滅ぼし1338年にこの地に城郭を築いて移り住んだ。

その時一宮神社の分霊を城内に奉祀した。

その後小笠原長宗は一宮氏を称し、一宮城は一宮氏が代々居城とし、神職も兼ねていた。

一宮城は標高144m。

標高差122mを登らなければならない。

セメントの階段が続く。

久しぶりの登山?に汗が吹き出る。

ひたすら登って、本丸と明神丸への入り口につく。

此処には昔、櫓門があったと言う。

稜線を右へ少し行くと明神丸。

此処には昔、一宮明神があり剣山遙拝所もあったようだ。

其の遺跡らしい物も残っている

かなり広い平地が広がっている。

数年前の調査で此処には大きな屋敷があったことが解っている。

本丸よりも眺望が良く庭園などもあったようだ。

早速、鮎喰川を見下ろす看板の横からドローンを飛ばして空撮。

一宮城址は、直ぐ西側に送電線が走っているために注意が必要。

高圧送電線は電波障害を起こす可能性があるため、付近を飛ばすことは禁じられている。

付近とはどのくらいの距離か?

法律的には30mらしいけれど、やはり50m以上は離れるべきだろう。

目の前の鮎喰川は、雲早山や砥石権現の中腹から流れ出て、神領の上一宮大粟神社の横から流れ下ってきている。

此の流れを下ると、縄文時代から弥生時代の遺跡が多く残る「阿波のまほろば」国府の町そして吉野川に至る。

目の前に一宮小学校が見える。

学校上空やその近辺も飛行禁止となっている。

注意しなければ。

鮎喰川の上空から一宮城址を空撮。

明神丸と本丸との位置関係がよく分かる。

一宮城址 本丸と曲輪配置図

本丸跡に向かう。

本丸は阿波の青石で出来た石垣の上にある。

急な石段を上がる。

本丸跡には、歴代の一宮氏を祀る若宮神社が鎮座している。

本丸跡をドローンで撮影。

本丸上空からの空撮

充分楽しんだので下山。

幸いに足首は少し違和感が出たが、風呂に入ると消えた。

これから少しずつ登る距離を伸ばして、季節が良くなった頃には剣山に登りたいと思う。

里山倶楽部四国

ホームページにも是非お立ち寄りください

|