- 気延山 茶臼山(鳥坂城趾) 尼寺古墳 -

今日は良い天気。

しかし昨日の疲れが残っている。

近くの里山を散策することにする。

先日、気延山を歩いた時に宮谷古墳や茶臼山の鳥坂城趾そして尼寺古墳に行けなかった。

今日は宮谷古墳や鳥坂城趾そして尼寺古墳にも行ってみよう。

資料館駐車場の街灯には銅鐸が。

矢倉比賣神社の鎮座する杉尾山は矢野神山と呼ばれていたようだ。

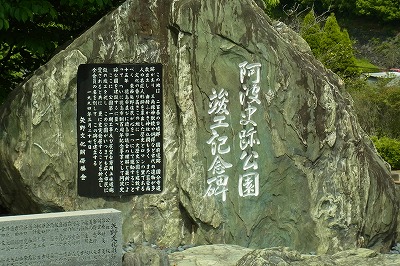

宮谷古墳へは竣工記念碑から左へと行く。

宮谷古墳は3世紀後半、古墳時代初期につくられた県内でも最古級の前方後円墳だ。

3世紀、徳島や香川などの古墳は、墳丘全体を石を積み上げてつくった積石塚が主流だった。

墳丘も低く、形も平たいものだった。

しかしこの宮谷古墳は近畿の特長を持ち墳丘が丸く高い。

(現在は墳丘の上部が水平に削られている。)

当時としては異質なものであったことがよく解る。

全長6メートル、幅1・3メートルの長大な竪穴式石室があり、床には粘土が敷きつめられ、木棺がおさめられていたそうだ。

平成元年、発掘調査から近畿地方と密接な関わりがあったことを示す決定的な証拠が見つかった。

それは三角縁神獣鏡だ。

古墳時代初期の3世紀、勢力を拡大していたヤマト政権を代表する鏡だ。

しかも3個も。

三角縁神獣鏡は、鏡の周りが三角形に盛り上がっていることと、背面に神や龍、虎などの獣が描かれている。

邪馬台国の女王卑弥呼が中国 魏の皇帝からもらったものともいわれ、

徳島県内では、この宮谷古墳でしか見つかっていない貴重な鏡だ。

しかも京都のだいり古墳や奈良の黒塚古墳で出土した鏡と同じ鋳型でつくられた同氾鏡だったことが解っている。

この時代に阿波とヤマト政権とはどの様な関わりがあったのだろうか。

宮谷古墳の標高はそう高くないがロケーションが良くて矢野の集落を一望出来る。

竪穴式石室に割竹形木棺が納められていたが頭は東を向いていたという。

東は丁度矢野集落の中心部から吉野川河口そして近畿方面だ。

墳丘は二段となっていて周りには青石により土止めの補強がされているようだ。

1700年も前の石組みがまだ残っているのだろうか。

埋葬品に鉄斧や鉄剣が有ると言うことにも興味が引かれる。

ツマグロヒョウモンがひらひらとやって来た。

今年初めての出会いだ。

じっと見ていると、何時ものように足下までやって来て私を見てねと翅を動かしている。

ゆっくりと宮谷古墳を見学してから矢倉比賣神社に向かう

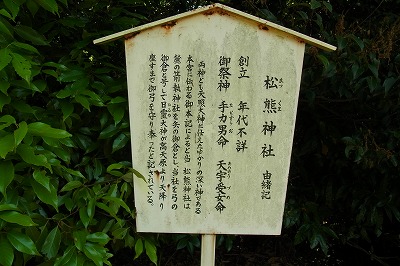

途中、松熊神社に立ち寄る。

先日お参りした箭執神社は矢の御倉で松熊神社は弓の御倉として弓矢を預かっていたという。

祭神は手力男命と天宇受女命だ。

共に天岩戸で活躍した神様だ。

神社は前室のような所があり天井には船の竜骨のような木材が使われている。

本殿の土台は精巧な青石で出来ている。

石段にも古い青石が使われており小さな社ながら威厳がある。

この神社も、松熊古墳と言われている古墳の上に建っている。

少し行った左にも古墳らしき丘の上に石積みがあり社が祀られている。

矢倉比賣神社にお参りをする。

気になっていた稲荷社について宮司さんから色々説明を戴く。

やはり最近、元々あった祠から稲荷社に建て替えられたそうだ。

理由は?だとか。

左の狛犬は右前足の上に玉をのせているが非常に珍しいとのこと。

赤い社の後ろに古い石の末社がある。

この社が元々祀られていた社かな?

右の狛犬は左の狛犬とは対では無いようで二匹?が並んでいる。

本殿は木々に囲まれていて写しにくい。

此所にもものすごく古い狛犬が置かれている。

石の狛犬がこのように朽ちたようになるのにはどのくらいの年月がたっているのだろうか?

狛犬の石材には色々あり、徳島では中央構造線に沿って産出される和泉砂岩が多いが凝灰岩なども使用される。

どちらにしても加工しやすいが脆いのかもしれない。

明治以降は狛犬は硬い花崗岩などで作られていて、風化しにくいるものが多くなっているようだが。

北山裾にある「白鳥宮」にも古い狛犬が沢山残っているそうだが一度見に行きたい。

常夜灯には寬延2年(1749)の年号が読み取れる。

随分と古いが余り痛んでいない。

本殿の左から気延山に向かう。

此所にも古墳が..

見晴らしの良い所に出る。

正面には建治寺と森林公園のある竜王山。

その左奥には大川原高原。

神山の山々がよく見える。

気延山頂上に着く。

三頭三角点「行者森」がある。

役行者の像があるから「行者森」なのかな?

電力鉄塔から茶臼山の鳥坂城趾に行こうとするが大きなハチがブンブンと飛び回っている。

まるで見張っているように道の真ん中に何匹もホバリングしている。

こりゃかなわんと家内はさっさと引き返す。

このまま帰るのは残念なので農大の方から回ることにする。

ウオークラリーで歩いた道を鉄塔まで行き、野鳥観察路を引き返すように進む。

静かで野鳥の鳴き声だけが響き渡る。

農大は去年新築移転したようだ。

小さな神社がある。

石の鳥居にも神社の名前が書かれていない。

石段を登ると綺麗に整備された境内奥にこじんまりとした拝殿がある。

狛犬には慶応2年と彫られている。

幕末の時に建てられたようだ。

静かな良い雰囲気の神社だ。

神宅(かんやけ)神社と言い祭神は屋船句句廼知命、屋船豊受姫命を祀っているそうだ。

本殿らしきものは無くて裏の一段高い所にある屋船句句廼知命、屋船豊受姫命の祠をお祈りするのかな?

この辺は立派な家が多い。

豪農だったのかな。

立派なお寺もある。

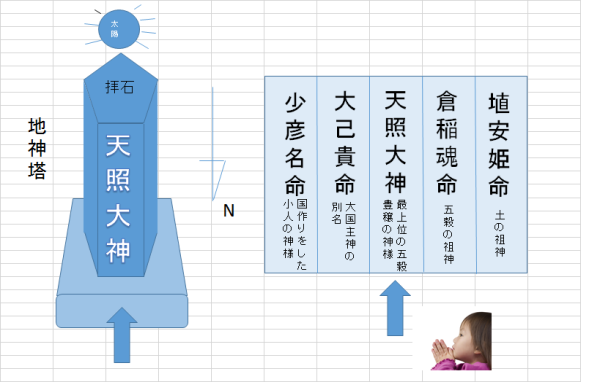

此所にも地神塔があるが青石をふんだんに使って立派だ。

これは珍しい。亀の上に乗っている。

やはり天照大神の面が亀の頭とともに正確に北を向いている。

丸や四角の台座だとどちらが前かわからないが亀の頭がある方が前だと解る。

しかも前には案(あん)のような古い青石で作った机が有る。

此処に神具や供物を置いて祀ったのだろう。

なぜ5角形なのか?

五穀豊穣を意味するのか?

はたと思いついた。

最上位の神である大照大神を中心にして、左右に二神を従えているのではないか。

そして天照大神を太陽の神とすると、太陽はお昼には南の空にあるので南に向いて拝まなければならない。

その為には天照大神と彫った面は北に向けて設置することになる。

雨だれの後のような穴が無数に着いている石が?

小さな祠が祀られている。

何の神様かな?

畑の中や道端にも沢山の道祖神?が祀られている。

白鳥宮がある。

|