| 春の里山 |

春の社日 地神祭 三番叟 津乃峰山 2016.03.17 |

ホームページ |

- 春の地神祭 勝浦町久国と阿南市山口の三番叟 そして津乃峰山 -

今日は、春の社日(社日は、春分の日と秋分の日に最も近い「戊(つちのえ)の日」)だ。

社日の「社」は、その土地の守護神である「産土神(うぶすながみ)」を意味する。

※産土神=生まれた土地の守護神

社日は、その産土神を祀る日で、年に2回、春と秋に訪れる。

ちょうど、春は種まきの時期秋は収穫期に重なる事から農業を行う人々にとって、大切な節目の日となっていた。

春の社日には、五穀を供えて豊作を祈り、秋の社日は、稲穂を供えて収穫に感謝していた。

去年シルバー大学院の卒論のテーマとして選んでかなり調べたが、地神祭は年に二回しか無くまだまだ調査が不十分だ。

江戸時代から始まった徳島独特の地神祭は、昔に比べて随分と廃れてまるで忘れ去られたように見える。

しかし、調べてみると徳島県下を始めとして淡路島や香川県でもきちんとしきたりを守って継承されている。

その中で、特殊な地神祭として勝浦町久国と阿南市山口町で奉納されている三番叟がある。

両町ともかつては農村舞台があり農村歌舞伎が行われていた。

その地元の人達が三番叟を継承して地神祭に奉納しているらしい。

これは見に行かなければならないと7時に出発して勝浦町久国に向かう。

勝浦町の役場に車を停めて国道を渡り坂道を上がっていく。

坂の途中で道をお尋ねするとおじいちゃんが案内してくれた。

丁度お太夫さんもやってきた。

ちょっと小高い畑の中の広場に地神塔はあった。

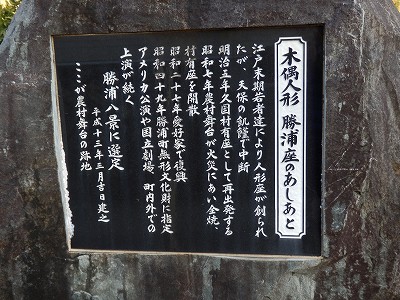

此所には昔人形座があり農村舞台もあったそうだ(昭和6年に消失)。

勝浦座は有名。

今日は徳島新聞の取材のカメラが入っている。

三番叟の人形が入った箱も届いていよいよ地神祭が始まる。

神饌(お供え)は、お酒とお米、大根、サツマイモ、椎茸。

アジなどの魚に代えてマグロと鯖の缶詰。

高野豆腐とリンゴそしてお菓子。

お酒とお米が多いがやはり基本通り海と山と里の恵みを供えている。。

祝詞は大祝詞に始まり、地神祭の祝詞が続く。

内容は佐那河内と同じようだが、「三番叟を奉納し」との言葉が付け加えられている。

神事が終わると三番叟の奉納となる。

地神祭では地元の久国のデコ人形を使用するらしい。

衣装も新しい。

お囃子は笛が一人と張扇でたたく大鼓が一人、小太鼓が二人。

お囃子には勝浦座の座長さんも参加されていた。

まず千歳(せんざい)の若者が袖がらみ等の独特の所作をして露払いの舞を舞う。

千歳(せんざい)、翁(おきな)の舞が続き、鶴と亀に例えて千秋万歳を祝う。

千歳と翁は足が無いので一人で操る。

続いて激しい囃子と共に走り出て三番叟(さんばそう)が舞う。

前半の揉ノ段は、面を付けず、足拍子を力強く踏み、軽快・活発に舞う。

三番叟は五穀豊穣を祝う舞で、足拍子に農事にかかわる地固めの、鈴ノ段では種まきを思わせる所作がある。

三番叟は足があり地面を強く踏む所作があるため二人で操る。

黒式尉の面をつけた後、千歳との問答を挟んで「鈴之段」を舞うとされている。

千歳が錦布を掲げて三番叟に「めでたき鈴をまいらそう」と言って鈴を渡す。

三番叟は「ああら ゆうがましやなあ」と言って鈴を受け取る。

後半の鈴ノ段は、黒式尉を付け上下に鈴を振りながら、荘重かつ飄逸に舞う。

地面を踏みしめる足踏みの仕草と鼓の音が力強い。

種まきや種下ろし等濃厚に関係した舞の所作が入る。

この足踏みの所作から三番叟は舞うことを「踏む」と言う。

そして三体そろってフィナーレ。

三番叟を箱にしまって散会。

この後、直来が催されるのだろう。

久国か阿南の山口町の榊神社に向かう。

国道195号線を桑野に向かうと山口小学校がある。

山口小学校の直ぐそばにある榊神社は立派だ。

時間が早いので、近くの連光寺などを散策。

ムサシアブミが咲き始めていた。

やがて車が集まり、神輿保管庫が開けられて三番叟の道具一式が運び出された。

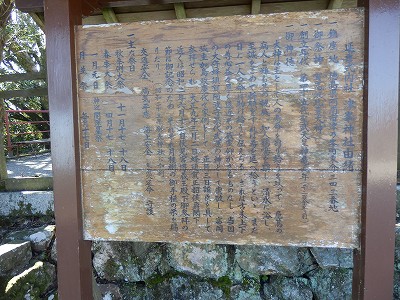

10時からまず、榊神社の拝殿で総代、当屋が集まって地神祭が始まった。

大祝詞から地神祭の祝詞そしてお祓いまで一通り行われる。

その後、鳥居の側の地神塔でまた地神祭の神事が始まる。

お供えはやはり洗米とお酒を始めとして山と里と海のご馳走。

先ほど拝殿で行われた地神祭の神事がまた同じように行われる。

祝詞の後はお祓い。

二番目の祝詞は太鼓を叩きながらあげられる。

その後、地神祭の祝詞もあげられる。

神事の後三番叟が始まる。

山口座木偶保存会の人達により三番叟が舞われる。

ふるさと「阿南市」のすばらしい魅力を再発見 第69回 阿南ぶらりまち紀行

2006年の調査では伝承者は男性3名、女性5名(いずれも戦前生まれ)となっているが、今日は人形遣いの女性が9名。

しかも、皆さんお若い。

最近、伝承者が変わったのだろう。

すべての人形が三人遣いとなっている。

その他コーディネーターの女性が一人。

お囃子は笛の男性が一人と小鼓の男性と女性が一人ずつ。。

今日は授業があるので山口小学校の女子による浦安の舞は無い。

残念だ。

お囃子の男性が、謡いも台詞も大きな声で語っておられた。

まずは千歳の舞。

千歳にも足があり足踏みの所作が入る。

人形の頭は甘利さんに修繕してもらい衣装は5年前に新調したそうだ。

次は翁の舞。

千歳と三番叟の楽しい掛け合いがあり三番叟の舞が始まる。

掛け合いには「ビックリポン」等の流行りの台詞も加えられて楽しい。

最後に全員そろってフィナーレ。

浦安の舞は見ることが出来なかったが、地神祭に奉納される三番叟の伝承者が増えていることが嬉しい。

地神祭は終わったが、このまま帰るわけには行かない。

山に登ることを家内に約束している。

帰りに桑野川を渡り津乃峰山に向かう。

田んぼの畦道にはツクシが顔を出している。

ゲレンデになっている口の石門を左に見て田の中の道を行く。

タンポポが咲いている田は水が張られ田植えの準備が進んでいる。

ウメやヤブツバキが満開。

奥の石門を過ぎて民家の横を左折すると津乃峰、鍛冶ヶ峰登山口。

スミレが沢山咲いていて春の雰囲気が一杯。

一丁、二丁の丁石を見ながら山沿いの道を行く。

驚いた。

道路が鍛冶ヶ峰分岐の直ぐ近くまで工事中。

此所から富岡に抜ける古い道があるが現在は廃道となっている。

まさか富岡まで車道を通すのだろうか。

二重の鳥居を潜っていく。

古い石段や石畳の道が続く。

一昔前は大勢の参拝者が登ったと思われるが今は通る人も少ない。

見能林からドライブウェイやリフトが出来てこの参拝路は廃ってしまった。

そのドライブウェイも今は通る人は少ない。

とても感じの良い参拝路が続く。

道標が二つずつ続く。

たった284mの山なのに疲れてきた。

大きな花崗岩の岩が出てくると9丁。

裏参道の峰に行く道を見送ってそのまま進む。

裏参道と交わると大きな道しるべの石柱がある。

桑野へ一里。

鉦打へ3里。

日和佐へ7里。

鉦打は福井にあり鉦打トンネルがある。

鳥居からは緩やかな道となる。

また橘へ下りる裏参道があり直ぐに売店横に出る。

売店はミナ閉まっているが休日には開いているのだろうか。

4月3日は桜祭りが催されるようだ。

津乃峰神社は久しぶり。

此所からの眺めも懐かしい。

高専時代に良く来て眺めた思い出がある。

あの時は火力発電所が出来たばかりだった。

気温が高くなった所為か霞んでいる。

石炭火力など発電所も随分と大きくなった。

相撲場は昔の通りだがシャモがいない。

狛犬も立派だ。

津乃峰神社は人の寿命を司り給うとの事。

お詣りしてふと社務所を見ると巫女さんがいる。

平日は参拝者もいないと思うのだが、お聞きすると毎日おられるらしい。

軍鶏はトンビにやられて居なくなったそうだ。

折角だからお守りを購入。

リフト乗り場に行ってみた。

このリフトは一度運行禁止になっていたがまた復活したらしい?

神社境内のベンチに戻りお弁当。

今日は本当に春真っ盛りのようで暖かくて気持ちが良い。

境内の桜はまだつぼみが堅い。

食後、元来た道を引き返す。

登山口を過ぎてまっすぐ行くと祠がある。

お地蔵さんがまつられている。

祠の奥に洞窟があり頭の取れた仏様が鎮座していた。

ひょうたん池の横に出た。

ひょうたん池の車道が出来る前は先ほどの山道を利用していたと思われる。

モミジイチゴの花が咲き始めていた。

ミツマタの花は盛りが過ぎている。

今日は、念願だった地神祭の三番叟を見ることが出来た。

もうすぐお彼岸でその後は花の季節が始まる。

これからまた気持ちが落ち着かなくなる日が続くことだろう。

ホームページにも是非お立ち寄りください |

|

|

|

|

|

|

|